出会い&交流

ベアトリスと出会ったのは、1996年5月であった。僕は日経アート誌の取材でパリに来ていた。取材費を切り詰めるため、街外れにあるベルシーのホテルに泊まっていた。その日も取材を終え、地下鉄のシャラントン・エコール駅で下車、ホテルに向かっていた。

Beatrice Douillet ベアトリス ドゥイエ

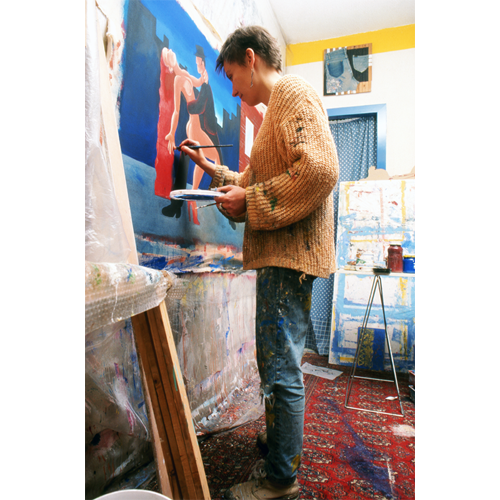

もう街は暗くなり始めていた。途中、全面ガラスばりのアトリエが目に入った。そこで大きなキャンバスに向かって絵を描く若い画家がいた。僕は何故かカメラを持つと、コミュニケーションに積極的になるところがある。海外での言葉の壁もヘッチャラなのだ。

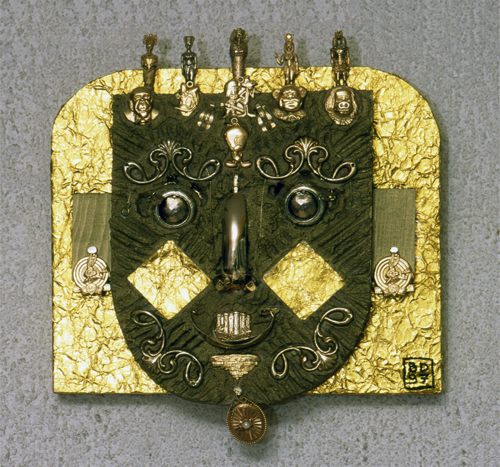

Beatrice Douillet 作品 Nov. 1998

彼女を取材しようとガラス窓にペタッと張り付き、指でトントントンとノックしてみた。そして、万国共通のジェスチャーで「中に入ってよいか」と語りかけた。彼女は足早にドアまでやって来て、見知らぬ外国人の僕と通訳の相棒を招き入れてくれた。

彼女とのインタビューの約束を取り付け、2日かけて取材と写真撮影をした。彼女の名はベアトリス・ドゥイェ(Beatrice Douillet)、絵画、立体、イラスト、コラージュ、エコアート、何でもこなすアーティストである。

ベアトリスの父親は、敬虔なカトリック信者で娘にも戒律を守るよう教育した。彼女は真義の必要性を認めてはいたが、日常生活までが束縛されるのには納得がいかなかった。「自由に生きたい」その願いが創作の道へと進むきっかけとなった。

芸術家は、どこの国でも一部の人を除いてみな貧しい。彼女も然りであった。でも、ベアトリスは明るかった。彼女の前向きな発想と豊かな色彩がそう思わせたのかも知れない。「もし将来、機会があれば日本で個展が出来ればいいね」と話をした。でも、我々には、漠然とした夢物語であった。

僕はマルチアーティストという言葉を安易に使いたくない。時流のパフォーマンスに溺れて、創作家としてあるべき姿をないがしろにしているように思えるからだ。ベアトリスをそう呼ぶ人達もいるが、1996年時点の作品だけをみても、徹底した創作活動を貫いていたから、それには当たらない。

Beatrice Douillet ベアトリス ドゥイエ作品1996

帰国して、ベアトリスの記事を日経アート誌に掲載した。彼女に冊子を送ると大変喜んでくれ、それを機にパリを始め欧州各地で開催した個展の知らせが届くようになった。フランスを代表する新聞 Le Monde 紙アートコラムに大きく掲載された記事も含まれていた。

ベアトリスは、フランスでアーティストとして認められる存在になったと実感した。2011年5月14日、再びパリを訪れる機会に恵まれた。10時にベアトリスのモントゥーユの仕事場を訪ねる約束をした。この頃から彼女はガラクタや古着などを使ってエコアートを試みていた。

Beatrice Douillet ベアトリス ドゥイエ作品

Beatrice Douillet ベアトリス ドゥイエ作品「Bric Merci」 Jun. 2011

ベアトリスのアトリエがあるモントゥーユ地区は、芸術家が多く住むところ。駅を降りたとたん、見知らぬ国に迷い込んだのかと思うくらい、道を歩く人、商店の人、様々な民族がいり混じっている。中にはアフリカの民族衣装をまとった黒人もいる。

なんだかチョット緊張する。多分、このあたりは物価も安く生活しやすいのだろう。慣れない我々は心配になり、背負っていたバッグを胸で抱えて歩いた。アトリエは駅からすぐのところにあった。以前は他のアーティストと共同の仕事場だったが、今はベアトリスだけのアトリエになっていた。

久しぶりに会ったベアトリスはハグして迎えてくれた。初めて出会ったのが1996年だから、15年も経っているのに昨日の事のように感じられる。アトリエは、絵具、ベンキ、筆などの画材で一杯。引出しには色とりどりのビール栓、ボタン、くぎなど、素材が整然と並べられている。

ベアトリスと僕は、15年間のプライベートな話題、創作活動の考え方の変化など、カフェ・エクスプレッソを飲みながら語り合った。英語と仏語チャンポン、互いに未熟な語学力なので理解し合えた。時間はあっという間に過ぎた。「今度は日本で会おう」と約束して別れた。

ベアトリスと最も時間を割いた話題は、デジタル化が進む社会にあって、創作活動にどう対応していくかであった。自分も彼女も超アナログ人間、でもデジタルを無視していては袋小路に入り将来への希望も抱けない。結論を下すには熟慮が必要、再会するまでの互いの宿題にした。

文:奧村森 写真:Beatrice Douillet&奥村森

(重要)ここに掲載する記事、写真等は全て著作物です。著作権法に従って無断転載を禁止します。記事を利用される方はご連絡お願い致します。